C’est un secret de polichinelle ! Les migrants constituent l’un des acteurs essentiels du tissu économique au Bénin. Cependant, leur intégration professionnelle suscite maintes interrogations…

Bar restaurant ‘’ La station continue’’. Quartier Sainte Rita de Cotonou. Il est 11h 30. Ici, à l’heure du déjeuner, l’ambiance est conviviale. Les boutades, proverbes et histoires drôles lancés par moments révèlent à juste titre l’origine ivoirienne des occupants.

Le climat rendu ardent par le soleil du moment est vite tempéré par le vaste cadre aéré, bercé par cette musique distillée en fond sonore.

L’une des ravissantes serveuses des lieux informe que cette musique qui emporte, est de l’artiste ivoirien Yabongo Lova.

‘’Mets-moi à l’aise ‘’, le titre du morceau plante avec justesse, l’ambiance du décor : des tables occupées par des assiettes en terre cuite contenant des mets qui force l’appétit. Des bouteilles de boissons arrachent quelques espaces restant et demeurent des témoins manifestes d’une séance de dégustation bien animée.

A cette heure de la journée au bar restaurent ‘’La station continue ’’, les spécialités sont ivoiriennes : Du riz, du foutou (la pâte de banane pilée accompagnés de sauce aubergine, de sauce d’arachide, de sauce graine…

A Cotonou, cet espace demeure l’un des plus grands Quartiers Généraux de show des ivoiriens.

« En réalité, il n’y a pas que des ivoiriens qui viennent ici. En majorité, vous trouverez des béninois pour la plupart ayant résidé en Côte-d’Ivoire et même des ressortissants d’autres pays de la sous-région comme des Togolais, Burkinabès, Congolais, Camerounais … », rectifie la propriétaire des lieux, une ravissante femme ivoirienne ! Rigoureuse, appliquée, apparemment discrète, elle préfère garder l’anonymat.

Arrivée au Bénin, il y a environ une quinzaine d’années, cette opératrice économique est complètement intégrée aux réalités socio-économiques du pays pour y avoir depuis lors fondé son foyer.

Ils sont nombreux ces ressortissants de la communauté ouest africaine à s’installer au Bénin. Poussés par le goût de l’aventure pour certains, forcés à l’exil du fait des crises postélectorales ou même guidés par des réalités matrimoniales ou d’études, plusieurs milliers de migrants se sont installés en terre béninoise.

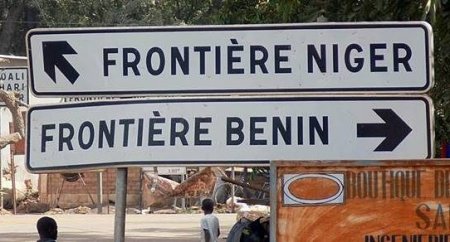

Selon le Projet de « La Politique Migratoire du Bénin 2019-2030 » déjà validée, le Bénin « de par sa position géographique est un up d’immigration et un up de service (…) ».

M. Lamine Cissé, Ecrivain sénégalais et Expert en communication résidant au Bénin depuis environ 30 ans, croit savoir pourquoi.

En tentant de donner une explication à cette position géographique sus-évoquée, Lamine Cissé qui est également au passage, le Secrétaire Général après avoir assurée 17 ans durant la Présidence de l’association faîtière des migrants dans la sous-région dénommée UR-CEDEAO (Union des Ressortissant de la CEDEAO) dont le siège est au Bénin, constate : « La proximité du Bénin avec le Nigeria et son ouverture vers l’Afrique centrale permet aux gens de s’installer pour capter les financements des autres qui viennent acheter. C’est pourquoi la position du Bénin est une position extraordinaire pour aller vraiment vers le développement ».

Difficultés à obtenir des données…

L’analyse d’une étude intitulée « Migration au Bénin : Profil National 2011 », fait observer le peu de données existantes sur la question, malgré l’importance des déplacements transfrontaliers.

« C’est seulement au niveau des points de passage qui font l’objet de surveillance policière que l’on procède à des enregistrements réguliers des migrants. Là encore s’opère un choix : seuls les voyageurs munis des documents de voyages sont enregistrés. Les autres, plus nombreux, traversent la frontière sans aucun contrôle », mentionne le document.

Néanmoins grâce au travail fourni par les recensements (précisément celui de 2002), les enquêtes de population ainsi que les données administratives comme celles produites par la Direction de l’Émigration et de l’Immigration, le document « Migration au Bénin : Profil National 2011 » indique 156 748 immigrés au cours des cinq années précédant au recensement de 2002.

Ces chiffres sont pratiquement confirmés par les données de l’Organisation Internationale pour les Migrations qui parle de « flux migratoire régionale vers le Bénin passé de 78 000 en 1992 à 157 000 en 2002, soit une hausse de plus de 100% en 10 ans ».

Selon les mêmes sources, les communautés étrangères les plus importantes au Bénin en 2002 étaient « les Nigériens (34,8%), les Togolais (22,2%), les Nigérians (20,5%), les ressortissants du reste de l’Afrique occidentale (11,6%), les Burkinabès (4,6%), les ressortissants du reste de l’Afrique (3,7%), les Français (0,8%), les ressortissants du reste de l’Europe (0,5%).

Des migrants dans plusieurs secteurs d’activités économiques

Les migrants sont parfois recrutés dans les administrations publiques, structures privées ou bien dans les organismes internationaux implantés ici au Bénin. Ils sont dans le journalisme, la communication, l’enseignement, les banques, les représentations diplomatiques….

« Ils sont dans tous les secteurs. Ils sont dans le commerce, la boulangerie, la maçonnerie. Ils sont dans le privé. Ils ont leur société. Ils sont dans la broderie, la couture, la restauration. Donc tout métier que les autres peuvent faire », confie Lamine Cissé.

Pour mesurer la part d’implication de ces migrants dans le tissu économique béninois, il faudra les découvrir dans l’environnement entrepreneurial. Ces immigrants sont installés à leur propre compte dans presque tous les secteurs porteurs comme le Commerce, la restauration, la transformation…

Selon l’étude « Migration au Bénin : Profil National 2011 », « Les travailleurs migrants salariés permanents sont au nombre de 2 912, soit 2% des travailleurs migrants. (…). Les Togolais constituent 32,9% des salariés permanents. Viennent ensuite les Nigériens (15,8%) ; les Nigérians (12,2%) ; les Français (5,7%) ; les Burkinabès (3,3% ».

Cependant, indique la même source, le statut professionnel des 120 699 migrants recensés en 2002, indique que 40% en constitue des indépendants.

A Akpakpa, un autre quartier important de Cotonou de par sa taille et sa démographie, un jeune ivoirien fait parler de lui. Arrivé à Cotonou au cours de l’année 2005 du fait de la rébellion en Côte-D’ivoire, M. Louoba Koré Edouard reste l’exemple d’une intégration réussie à Cotonou même si au départ, son goût pour l’aventure avait une visée européenne. Il reconnaît ici le coup d’un destin.

« C’est le hasard qui m’a amené ici au Bénin. Je partais en Europe. A cause de la rébellion, l’insécurité qui prévalait à l’époque a eu raison de moi. Bloqué d’abord à Bouaké (une ville située au centre de la Côte –d’ivoire) où j’ai été dépouillé de tout mon argent, je me suis retrouvé dans un premier temps au Ghana et puis après au Bénin. ».

Plus d’une décennie plus tard, le Bénin peut désormais le compter parmi ses opérateurs économiques. Aujourd’hui M. Louoba Koré Edouard est le Directeur d’une entreprise, dont le principal produit est l’Attiéké : une spécialité de la Côte-d’Ivoire qui se présente comme du couscous à base de manioc.

Tout ceci reste le fruit d’une parfaite entente entre les migrants et la population béninoise et d’un souci permanent de l’État de garantir le respect des droits de tous.

« Dans le privé, il n’y a aucun problème. Quand les ressortissants viennent, ils travaillent avec les autres. Lorsqu’ils ont une expertise plus poussée, les Béninois les emploient (…). Cela se passe d’une manière naturelle. C’est pareil avec les ressortissants de la CEDEAO installés ici et détenant une boutique, une broderie ou une Petite et Moyenne Entreprise (PME). Ils emploient également les Béninois qui viennent travailler là. Donc il y a une collaboration entre citoyens à la base qui est très magnifique. Il y a aucun problème sur le terrain qui nous amène à dire qu’on est étranger. Le béninois est trop tolérant en matière de collaboration. », témoigne le Secrétaire général de l’Union des Ressortissant de la CEDEAO.

Selon une étude réalisée à travers le document « Migration au Bénin : Profil national 2011 », il a été constaté qu’au Bénin, « les étrangers en situation irrégulière travaillent pour la plupart dans le petit commerce (friperie, vente de pièces détachées), l’artisanat et les petits services ambulants ».

« La priorité de l’État c’est les nationaux d’abord, c’est comme au Sénégal ».

L’intégration des migrants en terre béninoise n’est pas sans difficultés. Les divers témoignages révèlent plusieurs niveaux de vulnérabilités qui ne facilitent pas une intégration réussie.

Il y a ce sentiment de ne pouvoir postuler à des postes en vue de s’intégrer professionnellement. La frustration de bien de migrants viendrait de ce que ces postes restent exclusivement réservés aux nationaux. Là encore pour Monsieur Lamine Cissé, c’est un phénomène naturel.

« La priorité de l’État c’est les nationaux d’abord, c’est comme au Sénégal. Avant de donner le travail à d’autres personnes, il faudra satisfaire les nationaux. (…). Je ne peux pas compétir malgré mes diplômes au même titre que les béninois pour une fonction publique ! Ça, ce n’est pas possible ! (…) Vous allez au Sénégal c’est pareil ! », explique-t-il avant de suggérer une certaine promotion de politique bilatérale entre États dans ce sens à travers une réelle migration de main-d’œuvre qui n’est autre qu’un accord bilatéral entre Etats qui s’entendent pour amener les main-d’œuvre qui doivent aller travailler dans un pays.

Car pour lui, la migration de travail doit être bien organisée. « Par exemple je prends le cas du Gabon. A une période donnée, Omar Bongo, cherchait des compétences dans des domaines variés. Mais par des relations bilatérales, l’inspection du travail, il amenait des béninois ou des sénégalais à travailler en terre gabonaise… ».

En vérité, les initiatives n’ont pas manqué dans ce registre, même si elles restent timides et sans grand impact.

C’est le cas par exemple de ce projet intitulé « Partenariat pour des Gestion de Migration Professionnelles (PGMP », cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme thématique « Migrations et Asile ». L’initiative est censé apportée un soutien aux services publics de l’emploi (SPE) de quatre pays notamment : le Bénin, le Cameroun, le Mali et le Sénégal.

Cette expérience de coopération Sud-sud a pour objectif d’encourager la promotion et la gestion efficace de la mobilité internationale des travailleurs en renforçant les capacités institutionnelles et opérationnelles des structures en charge de l’emploi dans les pays bénéficiaires.

Par ailleurs, la méconnaissance des droits en plus du faible niveau de connaissance du marché du travail par les migrants, ouvre parfois les portes à tous les abus.

Le cas du jeune Aziz, ce citoyen de la CEDEAO reste éloquent. Embauché il y a pratiquement un an par une grande structure de commerce de pagne sise au quartier Saint Michel de Cotonou, il verra son contrat résilier un petit matin sans aucune autre forme de procédure.

« J’ai rien compris. Ma patronne m’a fait remettre ma paie de fin du mois avant de me notifier verbalement qu’elle n’aura plus besoin de mes services de concierge ».

Dépité et désabusé, il finit par réaliser qu’il faudra simplement « prendre son courage à deux mains » pour assurer désormais la pitance journalière de sa femme et des enfants qui venaient de le rejoindre trois semaines avant sa rupture de contrat. Aziz était lié à cette structure par un contrat verbal dont l’exécution ne répond à aucune norme du Droit de travail en République du Bénin.

« Une semaine avant mon limogeage, ma patronne m’avait sollicité pour surveiller l’un de ses chantiers en construction où je devrais séjourner jours et nuits dans des conditions vraiment précaires (…..). C’est quelques jours après mon retour que j’ai été remercié ».

Les mauvaises conditions de voyage résultant d’une immigration mal organisée, le faible niveau d’informations et de connaissances du futur marché du travail en terre d’accueil, rend ces migrants bien vulnérables face à certains patrons véreux.

C’est pour peut-être pallier ces insuffisances que le projet de la « Politique Migratoire du Bénin 2019-2030 », fait déjà observer que le travail des migrants irréguliers au Bénin « est favorisé par l’absence des programmes de migration légale de travail sur la base de conventions ou de contrats de travail établis entre pays d’accueil et pays de départ… ».

Mon succès est aussi dû aux Béninois qui m’ont accepté …

Dans le domaine de l’entrepreneuriat, les migrants affichent une intégration relativement bien réussie surtout lorsqu’il s’installe de façon formelle.

Membre du bureau Exécutif de la Communauté des Ivoiriens Résident au Bénin (CIREB), mais aussi Secrétaire Général de l’Association Ivoirienne des Ressortissants du Grand Ouest de la Côte –d’Ivoire et Président de l’Association des Chefs d’Entreprises Ivoiriennes (PMI/ PME) au Bénin, M. Louoba témoigne : « J’ai commencé avec 75 employés désormais réduits à 15. L’activité reste rentable. Et ce succès est également dû aux béninois qui m’ont accepté et beaucoup soutenu. Les Béninois n’empêchent personnes d’exercer le commerce. J’ai été le premier vulgarisateur de l’Attiéké, le vrai Attiéké ivoirien par le biais de mon entreprise formellement constituée ».

Comme lui, plusieurs ressortissants ivoiriens participent à leur manière au dynamisme de l’économie locale. Ils sont beaucoup plus en vue dans le secteur de la restauration.

Ils s’activent également dans le secteur du commerce général et détiennent bien de magasins au Marché International de Dantokpa, situé en plein cœur de la ville de Cotonou. Le dynamisme de ce secteur d’activités demeure visible par les deux sociétés de transports terrestres.

En effet, l’affluence des passagers au niveau des gares situées au quartier Ganhi de Cotonou, révèlent aisément que de véritables échanges commerciaux s’opèrent entre l’axe Cotonou-Abidjan.

Néanmoins, M. Louoba estime qu’une réelle volonté politique du pays d’accueil et des différents pays d’origine devrait permettre aux migrants de mieux s’intégrer.

Prenant exemple sur sa communauté, le jeune migrant entrepreneur pense que l’atteinte de ces objectifs passe nécessairement par un soutien réel non seulement de l’État béninois, mais aussi de l’État ivoirien.

A l’endroit du Bénin, tout en reconnaissant le mérite des dernières reformes opérées pour faciliter le plein exercice des opérateurs économiques béninois mais aussi étrangères, M. Louoba sollicitera une certaines facilitation pour l’acquisition du financement.

A l’endroit de son pays d’origine, il pense que les autorités gagneraient davantage en soutenant fortement leur activité à travers un fonds de crédits débloqués et gérés par une banque de leur choix installés ici au Bénin par exemple.

C’est donc à juste titre que l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces faites de la sous-thématique « Migration, emploi-développement » dans le projet de la « Politique Migratoire du Bénin 2019-2030 », a relevé comme entre autres faiblesses : « l’inexistence de cadre de concertation entre les employeurs ou les entreprises de la région CEDEAO ; l’inexistence de statistiques officielles sur la migration professionnelle ; la non réciprocité des droits des migrants dans les autres pays… ».

Vers une gestion plus judicieuse de la politique migratoire au Bénin

Plusieurs outils administratifs et institutionnels semblent concourir aujourd’hui à l’établissement d’une immigration de développement au Bénin.

Le document « Migration au Bénin : Profil National 2011 » reconnait par exemple qu’au plan législative et règlementaire, « la Constitution de la République du Bénin accorde les mêmes droits et libertés aux nationaux et aux étrangers, dans les conditions définies par la loi (article 39). La facilité et la liberté de transfert des capitaux et notamment des bénéfices, des dividendes et des fonds acquis en cas de cession ou de cessation d’activités de l’entreprisse dans le cadre de la législation en vigueur pour tout investisseur étranger (article 14 du code des investissements) favorisent également une migration vers le Bénin ».

Par ailleurs, dès son accession au pouvoir, le président actuel de la République du Bénin, Patrice Talon, a donné des signaux forts quant à la prise en compte de la question de la migration dans sa politique de développement :

Il supprime le visa de court séjour pour les ressortissants de 31 pays africains. Jusque-là, avant son accession au pouvoir en 2016, à l’exception des ressortissants des pays membres de la CEDEAO, les étrangers (y compris les Africains) désireux de se rendre au Bénin étaient soumis à l’obligation de demander un visa d’entrée.

En matière de libre circulation des personnes et des biens, les reformes régime actuel au pouvoir au Bénin ont été saluées il y a quelques mois par la CEDEAO à travers son rapport ‘’Task Force ‘’ qui reconnait le Bénin comme étant « le premier corridor le plus fluide de la région où le concept de « la libre circulation des personnes et des biens » demeurent une réalité tangible.

Le Bénin a supprimé les innombrables postes de police et de douanes érigés de part et d’autres sur toute l’étendue du territoire national et mener une lutte implacable contre le rançonnement et toutes sortes de tracasseries sur les axes routiers en faveur des nationaux comme les non nationaux.

Une politique migratoire déjà validée

Malgré l’intérêt que cela a suscité auprès des régimes précédant à travers plusieurs initiatives dans ce sens, l’actuel régime affiche ses intentions de faire de la migration une gestion plus holistique et intégrée à travers la réalisation d’un document déjà validé et intitulé : « Politique Migratoire du Bénin 2019-2030 » : Un document financé par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) à travers le Ministère du Plan et de Développement qui chapeaute le Groupe de Travail interministériel Migration et Développement.

Ce groupe de travail reste non seulement le représentant officiel du gouvernement auprès de l’OIM mais aussi et surtout l’équipe de compétence avérée sans lequel la réalisation du document n’aurait été pas possible. Il est dirigé par le Directeur de Cabinet du Ministère du Plan et du Développement, Rufino Sosthène d’ALMEIDA.

Les membres de ce creuset restent à divers niveaux, rien que des acteurs clé de la thématique de la migration.

Fernand Azonnannon est le Président de l’ « Ong Migration et Développement, Ici et Ailleurs ». Créé depuis bientôt 3 ans en République du Bénin, cette structure fait partie des rares organisations de la société civile qui s’est démarquée de toutes les autres organisations pour se positionner clairement sur la thématique « Migration et développement » avec d’autres acteurs qui travaillent dans le même domaine sur le continent et même au-delà. Son ONG fait partie du groupe d’acteurs ayant rédigé le document.

« (…) C’est un processus extrêmement éprouvant mais enrichissant, qui nous a permis de diagnostiquer à fond dans les moindres détails toutes les implications de la migration dans les questions de développement du Bénin et comment traduire ces implications en actes concrets pour valoriser la migration dans les priorités du Programme d’Action du Gouvernement aujourd’hui (…) L’adoption de cette politique par le Bénin est un pas fondamental qui répond justement aux exigences actuelles du monde. Elle répond aussi aux aspirations du Programme d’Actions du gouvernement actuel qui a des ambitions extraordinaires… »

Pour le Président de l’« Ong Migration et Développement, Ici et Ailleurs », l’essentiel aujourd’hui serait de passer de la théorie à la pratique.

« Vous savez, une politique, ce n’est qu’un document d’intention, un document de formulation de stratégie. Pour réellement le traduire dans les faits concrets et dans les actes, il faut élaborer un plan d’action qui doit détailler les grands axes programmatiques formulés dans ce document avec un chronogramme précis. (…) C’est à cela que s’attèle actuellement le Groupe de Travail Migration-Développement avec le ministère du plan et les autres acteurs… », a-t-il confié.

Pour le Sénégalais Lamine Cissé, l’un des acteurs majeurs dans l’élaboration de cette politique migratoire, il s’agit là d’un puissant outil censé faciliter d’importants investissements de la diaspora :

« Quand on parle de migration, c’est dans les deux sens. La diaspora béninoise est prise en compte dans cette migration et cette diaspora béninoise est un peu partout en Afrique. Ils sont plus nombreux en Afrique. Ils font plus de 95%. La migration africaine est intra africaine. Cette diaspora béninoise est en train de travailler formidablement à investir dans le pays par la prise en charge de leur famille restée dans le pays. Donc ce sont des acteurs de développement de fait. Mais l’État veut maintenant les amener à des investissements publics, donc il faut qu’on leur propose des opportunités qui puissent leur permettre de s’orienter vers ses investissements publics au lieu juste de se focaliser sur les investissements privés.Il faut donc une politique migratoire qui soutienne cela ; qui rassure ces béninois-là mais aussi ces migrants en terre béninoise (…) ».

L’immigration vers le Bénin est principalement d’origine africaine et particulièrement de l’Afrique de l’ouest. Le Bénin dispose à présent d’une politique Migratoire dont l’efficience est acceptée par les diverses compétences ayant pris part à sa réalisation. Il faudra désormais passer aux actions concrètes.

Virgile ANATO